Directeur de l’ENSBA

"Les diplômés des beaux-arts sont utiles hors du champ de l’art… y compris dans les entreprises."

Directeur de l’ENSBA

"Les diplômés des beaux-arts sont utiles hors du champ de l’art… y compris dans les entreprises."

Pour renforcer l’attractivité de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts à Paris, le nouveau directeur encourage les enseignements non artistiques. Avec la participation financière d’entreprises privées, il a également intégré de nouveaux modules de formation centrés sur les questions de société les plus brulantes.

Après une succession de crises, l’Ecole Nationale des Beaux-Arts vit un certain calme. Comment mesurez-vous l’amélioration de l’image de l’école, auprès des étudiants et futurs étudiants ?

Jean de Loisy : Les étudiants, les enseignements et la pratique de l’atelier sont la priorité absolue de l’école. Il n’est plus un seul espace qui ne soit à leur disposition, y compris le musée et le centre d’art.

Le renouvellement et le rajeunissement du corps professoral, avec un heureux panachage de générations à la faveur d’une quinzaine de recrutement, change aussi le climat car enseignants et étudiants partagent les mêmes préoccupations et développent leurs pratiques ensemble.

En conséquence, j’observe que nombre de grands artistes aimeraient venir enseigner à l’école. Le nombre de candidats, d’une année sur l’autre, a quasiment doublé. Enfin, la plupart des classements situent l’Ecole des Beaux-Arts de Paris entre le 50è et le 100ème rang, alors que nous étions encalminés entre la 150 et la 200ème position !

Je ne sais sur quoi se fonde ce classement, mais cela fait du bien de ressentir cette considération renouvelée. Cela nous plait aussi de répondre, par ces progrès, à l’engagement constant et solide du Ministère de la Culture auprès de nous.

Les problèmes liés au sexe ou aux minorités ont hanté l’ENSBA. L’arrivée de deux professeurs d’à peine 30 ans, une femme et un homme issus de la diversité, est-elle une réponse consciente, qui permettra de se reconcentrer sur des débats artistiques ?

Jean de Loisy : La longue épreuve de la pandémie nous a incités à poursuivre le travail sur ces questions. Un dispositif vise à améliorer la prise en charge d’un éventuel problème à la première alerte.

La cellule de veille mise en place en 2018 pour prévenir et lutter contre harcèlements et discriminations est composée d’élèves, d’agents et de professeurs.

Le suivi psychologique et social dans la cellule « harcèlement », anonyme, est assuré par un avocat, des élèves et des professeurs. Depuis mars 2020, le suivi juridique et psychologique qui lui est associé a été sollicité par 2% des étudiants. Le climat est redevenu propice au travail, qui peut d’ailleurs porter sur ces questions politiques et sociales, car les artistes confirmés comme les jeunes artistes sont par définition à l’écoute du monde.

Quels moyens vous donnez-vous pour élargir le recrutement ?

Jean de Loisy : Le dispositif baptisé « Via Ferrata », initié par mon prédécesseur Jean-Marc Bustamante, a été doublé. Il vise à favoriser l’intégration des jeunes étudiants en situation sociale non favorisée.

En partenariat avec un mécène, le nombre d’étudiants aidés passera de 25 à 50 l’année prochaine. Il s’agit d’encourager ceux qui n’oseraient pas prendre le risque de s’inscrire dans une école qui, à la différence d’une école d’architecture ou de design, n’a pas l’image d’une préparation à l’entrée dans la vie industrieuse.

Il est crucial que l’Ecole renforce sa diversité sociale et géographique. Nous progressons un peu, le coût de la vie parisienne rend cela difficile, on y arrivera.

Par rapport aux Arts déco ou à la Saint-Martin School à Londres, quelles spécificités souhaitez-vous mettre en valeur pour recruter les meilleurs étudiants, les meilleurs enseignants ?

Jean de Loisy : Les Beaux-Arts de Paris n’enseignent ni le design, ni l’architecture intérieur. Cela rend d’autant plus essentiel l’étude de tout ce qui se pense dans l’art, mais aussi dans la science, l’économie, le politique.

Nous promettons un « équipement » pour l’esprit autant que pour le cœur. En plus de la très grande culture générale qu’il acquiert, l’étudiant des Beaux-Arts fait une plongée en lui-même profonde et difficile. Accompagné par de grands artistes et de grands intellectuels, il apprend à être disruptif, inventif.

Nos diplômés sont parmi les gens les plus cultivés qui sortent d’études supérieures. Bientôt artistes, ou pas, ils sont indispensables dans bien d’autres champs que celui de l’art. Je les crois indispensables à de nombreux endroits de notre société, y compris dans les entreprises.

La crise du COVID a perturbé le programme des expositions. Selon vous, le patrimoine de l’école et les expositions doivent-ils redevenir une priorité ?

Jean de Loisy : Le programme d’expositions permanentes est désormais pris en main par les étudiants de l’école, de conserve avec d’anciens étudiants. Sur 25 ou 30 thèmes par an, ils associent le patrimoine de l’Ecole - son trésor ! - avec leurs propres créations.

Le musée devient un outil pédagogique, dans le cadre d’une filière qui professionnalise aux métiers de l’exposition. Chaque année, s’y inscrivent une vingtaine d’étudiants qui, formés par les équipes du Palais de Tokyo et les nôtres, réinventent le modèle de l’exposition, en cheville avec deux commissaires issus de l’école et trois autres, sélectionnés sur dossier.

Nous avons ainsi pu montrer le travail de 70 étudiants confrontés à Durer, Poussin ou Raphael. Ce principe, qui n’isole plus les étudiants des collections, qui les poussent à inviter avec leurs collègues et leurs professeurs, a intrigué les patrons des principales institutions parisiennes, qui nous ont rendu visite dans les premiers jours de la dernière exposition.

La relation étudiants-musées-jeunes commissaires permet de faire de notre musée un laboratoire vivant, en mouvement, mêlant siècles et techniques.

Le mécénat est vital pour toutes les institutions d’enseignement, aujourd’hui. Sur quelle ligne de crête marchez-vous pour faire tourner la maison sans prêter le flac à la privatisation de la culture ?

Jean de Loisy : Le partenariat que l’on construit avec les entreprises à une visée claire : l’essentiel pour les études et la collection. Il n’y a pas de méprise sur la destination des collaborations : elles financent de nouvelles chaires, installent de nouveaux enseignements, ainsi que le musée.

Certaines aides vont même directement dans la poche des étudiants, invités par exemple, à répondre à des appels à projet pour des œuvres destinées à l’espace public ou à des entreprises, des cabinets d’avocat…

Quant à la privatisation des espaces, elle est désormais limitée à 65 jours par an, à la fin du premier trimestre. A titre de comparaison, je rappelle que les ressources propres représentent 10% de notre budget, contre 65 % au Palais de Tokyo.

Exilé d’Iran depuis plus de quarante ans, Reza Deghati, de son nom d’auteur REZA, n’a jamais cessé de porter son pays en lui. Photographe de terrain, pédagogue engagé, il revendique une photographie qui ne se contente pas de montrer mais qui engage, accuse, répare.

À l’heure où l’Iran traverse l’une des crises les plus violentes de son histoire récente, REZA revient sur la responsabilité civique de l’image, la transmission du regard aux plus jeunes et la place décisive du reportage dans notre compréhension du monde contemporain.

Lire la suite >>>ARTISTE PEINTRE, FONDATEUR DE LA SOURCE GAROUSTE

"À La Source, l’art est un levier d’émancipation sociale"

© Jean-François Robert

Peintre majeur de la scène française, Gérard Garouste a fondé La Source Garouste pour faire de la création un levier d’émancipation pour les enfants les plus fragilisés

Il agit à travers des ateliers en binôme artistes–travailleurs sociaux dans les territoires éloignés de l’offre culturelle.

Dans cet entretien avec Art360 by Communic’Art, il revient sur la dimension politique de cet engagement.

Il appelle les jeunes professionnels de la médiation et de la culture à devenir de véritables passeurs entre l’art, les institutions et les publics qui en sont privés.

François Blanc : La Source s’adresse à des enfants en difficulté en les faisant créer avec des artistes. Pourquoi cette rencontre entre art et accompagnement social vous semble-t-elle être une forme de médiation culturelle à part, et si efficace ?

Lire la suite >>>Fondatrice et rédactrice en chef de Artpress

"L’esprit critique est une forme de courage"

© Pascal Ito - Éditions Flammarion

Près de soixante ans après sa fondation, fidèle à sa ligne - bilingue, rigoureuse, curieuse - Artpress continue d’accompagner les artistes au plus près de leurs pratiques, tout en défendant les principes qui fondent sa raison d’être : l’histoire, la pensée critique, la liberté d’expression et la résistance à toute forme de conformisme.

Art 360 : Près de soixante ans après sa fondation, qu’est-ce qui, selon vous, fait la singularité d’Artpress dans le paysage éditorial français et international des revues d’art ?

Catherine Millet : Cette bizarrerie qui consiste à toujours préférer des pratiques artistiques très libres, formellement inventives, soumises au seul imaginaire de leurs auteurs, tout en accordant beaucoup d’importance à la réflexion théorique, à la philosophie, aux combats idéologiques, mais… ...

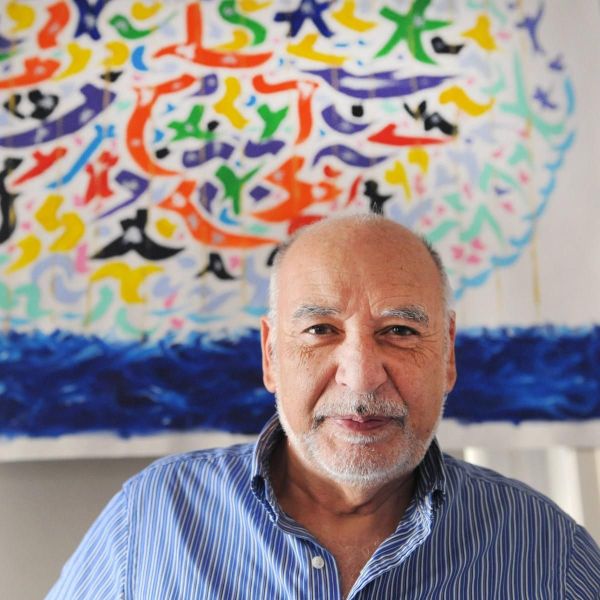

Lire la suite >>>Peintre, écrivain, prix Goncourt

"C’est la même main qui écrit et qui peint : l’une trace la mémoire, l’autre la lumière"

Peintre depuis toujours, écrivain couronné du prix Goncourt, Tahar Ben Jelloun explore depuis des décennies les territoires de l’émotion et de la mémoire. Entre mots et couleurs, son exposition au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat a révélé au grand public l’unité profonde de cette double pratique.

Art 360 : L’exposition au Musée Mohammed VI à Rabat a révélé au public combien vos mots et vos couleurs dialoguent. En quoi cette mise en regard a-t-elle, selon vous, éclairé votre imaginaire de manière singulière ?

Tahar Ben Jelloun : L'exposition au Musée Mohammed VI d'art contemporain et moderne a été pour moi une consécration, une sorte de légitimité dont l'écrivain avait besoin pour exercer son nouveau mode de création.

Lire la suite >>> Restitution des œuvres d’art : « Il est urgent de réinventer une nouvelle forme de gouvernance culturelle »

Restitution des œuvres d’art : « Il est urgent de réinventer une nouvelle forme de gouvernance culturelle »

Par FRANÇOIS BLANC

Toutes ses contributions >>>

"Bien communiquer est un art à forte valeur ajoutée"

"Bien communiquer est un art à forte valeur ajoutée"

Par FRANÇOIS BLANC

Toutes ses contributions >>>