PEINTRE ET SCULPTEUR

"Quand l’homme met la nature en danger, l’artiste doit lui rappeler ses responsabilités"

PEINTRE ET SCULPTEUR

"Quand l’homme met la nature en danger, l’artiste doit lui rappeler ses responsabilités"

Depuis 20 ans, les œuvres de Philippe Pastor affichent, comme une obsession, la responsabilité individuelle de chaque homme dans la destruction de la nature. Série après série, ses toiles, sculptures et installations empruntent au vivant pour appeler à la prise de conscience.

Son esthétique est un outil au service d’une cause universelle. Paradoxalement, le sentiment d’intemporalité créé par l’artiste monégasque est un signal d’urgence, un appel à l’action.

Vous êtes autodidacte et avez commencé votre pratique artistique sur le tard. Quel est l’élément marquant qui vous a poussé à peindre ?

PHILIPPE PASTOR : Un jour, j’ai décidé de changer mes habitudes et mes fréquentations, de vivre dans d’autres lieux pour mener une autre vie. Alors la peinture est venue, d’elle-même.

Je crois que la peinture est l’une des qualités que j’avais en moi mais que je n’avais jamais développée. J’ai commencé à dessiner, et j’ai retrouvé aussitôt des gestes empêchés depuis l’enfance. Puis j’ai intégré des couleurs, pour retrouver l’homme et le peintre que je n’avais pas osé être.

Vous avez débuté dans un registre figuratif pour glisser vers l’abstraction. Quel sens donnez-vous à ce cheminement artistique ?

PHILIPPE PASTOR : Au début, je produisais des toiles très colorées, très expressives, sur lesquelles j’apposais même des mots, des phrases. Il y avait déjà une part d’abstraction dans leur agencement et, progressivement, j’ai voulu m’y plonger vraiment pour découvrir autre chose.

Avant de pouvoir réellement s’abandonner dans l’abstraction, il faut du temps. Je l’ai vécu comme une épreuve, car j’étais face à moi moi-même, sans échappatoire.

Dans votre démarche artistique singulière, vous intégrez des éléments naturels soumis au temps, tels que des aiguilles de pin, des feuilles, du bois... Quelle visée poursuivez-vous ?

PHILIPPE PASTOR : J’utilise des morceaux de bois, j’utilise du plâtre, du papier froissé ou du ciment. J’utilise plus souvent encore des pigments venus des quatre coins du monde, que je mixe avec de la résine ou de la colle.

Ces mélanges, ces éléments n’appartiennent qu’à moi. Ils sont par eux-mêmes des représentations de la nature. Il s’agit d’une démarche très spontanée, rapide, presque instinctive et qui se moque de l’effet produit.

Dans mon atelier, quand je peins, je suis dans le moment présent. Vous savez, c’est le principal problème dans la vie, on réfléchit trop.

Vos œuvres portent un message de révolte, dressent un constat alarmant quant à l’urgence climatique. Cet appel à la responsabilité, est-ce le rôle d’un artiste ?

PHILIPPE PASTOR : L’objectif est d’être satisfait de mes peintures et de faire passer certains messages. Dans la série des Arbres Brûlés, par exemple, l’esthétique permet d’exprimer une protestation envers ceux qui commettent des incendies. Dans d’autres œuvres, j’entends donner à un large public le courage de changer le monde.

J’ai eu l’opportunité, en tant qu’artiste, de travailler avec les Nations Unies et de développer quelques projets conjoints avec d’autres organisations internationales.

Je me réjouis que mon travail puisse véhiculer certains messages dans une société où la communication est difficile. Mais par-dessus tout, mon but est d’être heureux et de désirer l’être.

Exilé d’Iran depuis plus de quarante ans, Reza Deghati, de son nom d’auteur REZA, n’a jamais cessé de porter son pays en lui. Photographe de terrain, pédagogue engagé, il revendique une photographie qui ne se contente pas de montrer mais qui engage, accuse, répare.

À l’heure où l’Iran traverse l’une des crises les plus violentes de son histoire récente, REZA revient sur la responsabilité civique de l’image, la transmission du regard aux plus jeunes et la place décisive du reportage dans notre compréhension du monde contemporain.

Lire la suite >>>ARTISTE PEINTRE, FONDATEUR DE LA SOURCE GAROUSTE

"À La Source, l’art est un levier d’émancipation sociale"

© Jean-François Robert

Peintre majeur de la scène française, Gérard Garouste a fondé La Source Garouste pour faire de la création un levier d’émancipation pour les enfants les plus fragilisés

Il agit à travers des ateliers en binôme artistes–travailleurs sociaux dans les territoires éloignés de l’offre culturelle.

Dans cet entretien avec Art360 by Communic’Art, il revient sur la dimension politique de cet engagement.

Il appelle les jeunes professionnels de la médiation et de la culture à devenir de véritables passeurs entre l’art, les institutions et les publics qui en sont privés.

François Blanc : La Source s’adresse à des enfants en difficulté en les faisant créer avec des artistes. Pourquoi cette rencontre entre art et accompagnement social vous semble-t-elle être une forme de médiation culturelle à part, et si efficace ?

Lire la suite >>>Fondatrice et rédactrice en chef de Artpress

"L’esprit critique est une forme de courage"

© Pascal Ito - Éditions Flammarion

Près de soixante ans après sa fondation, fidèle à sa ligne - bilingue, rigoureuse, curieuse - Artpress continue d’accompagner les artistes au plus près de leurs pratiques, tout en défendant les principes qui fondent sa raison d’être : l’histoire, la pensée critique, la liberté d’expression et la résistance à toute forme de conformisme.

Art 360 : Près de soixante ans après sa fondation, qu’est-ce qui, selon vous, fait la singularité d’Artpress dans le paysage éditorial français et international des revues d’art ?

Catherine Millet : Cette bizarrerie qui consiste à toujours préférer des pratiques artistiques très libres, formellement inventives, soumises au seul imaginaire de leurs auteurs, tout en accordant beaucoup d’importance à la réflexion théorique, à la philosophie, aux combats idéologiques, mais… ...

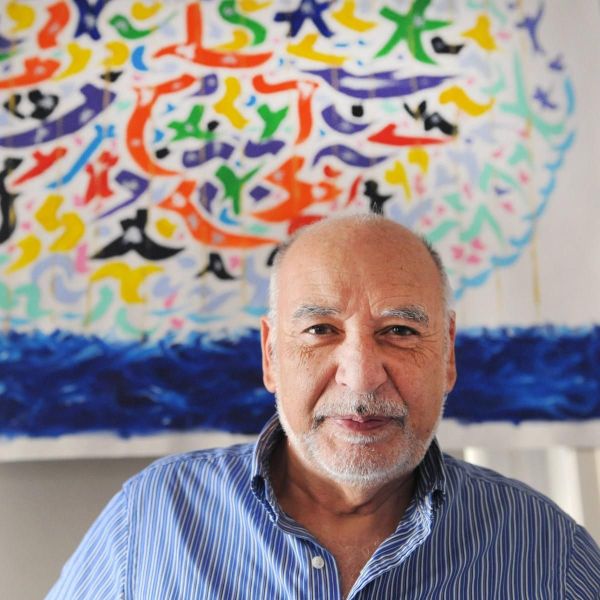

Lire la suite >>>Peintre, écrivain, prix Goncourt

"C’est la même main qui écrit et qui peint : l’une trace la mémoire, l’autre la lumière"

Peintre depuis toujours, écrivain couronné du prix Goncourt, Tahar Ben Jelloun explore depuis des décennies les territoires de l’émotion et de la mémoire. Entre mots et couleurs, son exposition au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat a révélé au grand public l’unité profonde de cette double pratique.

Art 360 : L’exposition au Musée Mohammed VI à Rabat a révélé au public combien vos mots et vos couleurs dialoguent. En quoi cette mise en regard a-t-elle, selon vous, éclairé votre imaginaire de manière singulière ?

Tahar Ben Jelloun : L'exposition au Musée Mohammed VI d'art contemporain et moderne a été pour moi une consécration, une sorte de légitimité dont l'écrivain avait besoin pour exercer son nouveau mode de création.

Lire la suite >>> Restitution des œuvres d’art : « Il est urgent de réinventer une nouvelle forme de gouvernance culturelle »

Restitution des œuvres d’art : « Il est urgent de réinventer une nouvelle forme de gouvernance culturelle »

Par FRANÇOIS BLANC

Toutes ses contributions >>>

"Bien communiquer est un art à forte valeur ajoutée"

"Bien communiquer est un art à forte valeur ajoutée"

Par FRANÇOIS BLANC

Toutes ses contributions >>>